LA GRANDE SAGA DES BEGUINAGES

le 3 juin 2020Nous nous proposons de publier en feuilleton, dans les prochains mois, quelques extraits de la grande histoire des béguinages, de leur apparition il y a 8 siècles, jusqu'à leur renouveau au XXIe siècle, et de découvrir ou redécouvrir leur passé oublié, le présent encore méconnu, et leur avenir prometteur.

Dossier préparé par Laurent Charnin

Ep.1 La Fondation

Moyen Âge classique et spiritualité

Dans un entretien accordé à Claire Lesegretain (La Croix, 8 juin 2012), l’universitaire Rita Fenendael fait remonter l’origine des béguinages à la fin du 12ème siècle : une période de renaissance littéraire, avec plusieurs femmes « de premier plan », telles que Mechtilde de Magdebourg ou Béatrice de Nazareth…

Autant d’auteur(e)s injustement oublié(e)s par nos manuels d’histoire, qui sous-estiment peut-être le rôle tenu par les femmes dans les fins milieux lettrés de l’époque : Héloïse n’a-t-elle pas caressé le vélin de sa plume ? Et Aliénor : n’a-t-elle pas mis la France dans de beaux draps, en se remariant avec Henri II ?

Il est vrai que du côté des campagnes, c’était autre chose : faute de bœufs, les femmes étaient réduites à l’état de bêtes, le joug sur l’épaule… Le sort des hommes, qui poussaient le soc, était-il plus enviable pour autant ?

Même si les béguinages du Moyen Âge n’étaient pas réservés, en principe, à une catégorie privilégiée, il y a matière à se demander s’ils ne l’étaient pas à des femmes qui savaient lire et écrire… Des femmes ayant les moyens de recevoir une coûteuse éducation.[1]

Moyen Âge tardif : une période trouble

Le quatorzième siècle ? Une parenthèse dans une période qui nous a légué ce que nous gardons de plus beau dans les lettres, les sciences et les arts…

Les lettres ? Il y a la courtoisie, avec ses troubadours et ses trouvères, qui se livrent à des joutes afin de se faire aimer par l’heur élues : d’aucuns y verront, à la suite d’Henri Irénée Marrou,[2] les préliminaires du culte marial.

N’est-ce pas une femme, Béatrice, qui sert de « sûre guide » à Dante, pour le mener du Purgatoire au Paradis ?[3] Pétrarque ne rend-il pas hommage à Laure dans ses chants ? Un peu plus tard, n’est-ce pas aux femmes que Boccace va dédier son Decameron ?

Mieux : les femmes se mettent à écrire : Catherine de Sienne ; Marie de France ; Marguerite de Navarre ; Christine de Pisan…

Malheureusement, le Moyen Âge, cela fut aussi autre chose. Les danses macabres[4] et la littérature ne nous rappellent-elles pas qu’il y a eu la guerre de Cent ans, l’Inquisition, les sorcières (Jeanne d’Arc), la peste noire, qui décimera un tiers de l’Europe ?

[1] A l’époque, une bible coûte le prix d’un cheval.

[2] Historien catholique (1904-1977).

[3] « La divine comédie ».

[4] Nombre de ces fresques représentent la mort avec sa faux entraînant les « oratores rongés de vers », les « bellatores puants » et les « laboratores suants ».

Sans oublier les conditions de survie en dehors de la ville : morcellement des terres au fil des héritages ; poids de la dîme ; épuisement des serfs et des sols ; famine et fièvre des marais… Les travailleurs de la glèbe ne correspondent en rien aux représentations qu’en a faites le miniaturiste des Très riches heures du duc de Berry !

Inutile de préciser que dans de telles conditions, les gens meurent jeunes. Quand c’est l’homme qui part le premier, sa veuve se remarie, surtout s’il reste des enfants.

Comment, dans un tel carcan, une femme, qui aurait fait le choix de vivre seule – si tant est qu’elle en ait la possibilité -, pourrait-elle être vue autrement que comme un signe de contradiction ?

Il s’en trouve qui, marries par leur expérience avec un premier époux, ne tiennent pas à recommencer. La plupart d’entre elles, acculées par leur entourage, n’auront pas d’autre alternative que de convoler en nouvelles noces…

Quelques-unes auront l’insigne chance de trouver une échappatoire, et cette échappatoire porte un nom : les béguinages.

Enfin, un abri sûr !

Ces femmes, qui seront parvenues à échapper à un remariage imposé par les us et coutumes, vont se regrouper dans des logements où elles resteront indépendantes. Comme l’ensemble de la population, elles sont chrétiennes : une foi teintée de superstition, sincère et chevillée au corps : comment pourrait-on résister aux vicissitudes de ce temps, sans placer son espoir dans une vie de bonheur après la mort ? Elles sont catholiques, même si monsieur le curé, qui ne sait pas toujours son latin, n’est pas forcément amène, ni à même de leur expliquer en quoi consiste la Résurrection.[1]

Peu importe, elles sont de bon sens : même si elles n’ont pas l’« intelligence » (?) des théologiens bardés de diplômes, elles ont l’instinct de Marie, l’intuition de Marthe, la sensibilité de Marie Madeleine, et le seul bonheur auquel leur cœur aspire : vivre dans un chaste gynécée.

Elles sont actives et cherchent à suivre ce Jésus qu’elles aiment, parce qu’il leur aura permis de tenir pendant les épreuves : la mort en couches d’un premier enfant ; celle d’un autre, retrouvé à moitié dévoré dans la soue du goret ; celle d’un troisième encore, tombé de son berceau dans le feu de l’âtre ; les coups d’un époux violent, violant, qui buvait un peu trop de bourru…[2]

Jésus pour compagnon

Oui, ce Jésus, elles l’aiment ! Alors, derrière leur habitation, elles empruntent chaque jour une coursive qui mène à l’église paroissiale, pour le prier, chacune à sa façon : pour demander ; pour remercier ; pour rendre grâces.

Elles ne vivent pas en communauté. Elles n’existent pas comme des moniales, puisqu’elles ne prononcent aucun vœu. Elles restent des femmes du monde (dans le monde, mais pas de ce monde[3]), qui mènent une vie d’aide mutuelle, simple mais remarquée. Sans homme et sans enfant. Elles mènent une vie silencieuse afin de favoriser l’ouverture de leur cœur à Dieu.

Leurs occupations ? Loin de rester inactives, on les voit s’adonner à leurs sempiternels travaux : la couture ; la broderie ; la tapisserie ; le tissage : « File la laine, filent les jours…[4] » ; la cuisine (cette fameuse farine d’épeautre d’Hildegarde de Bingen )…

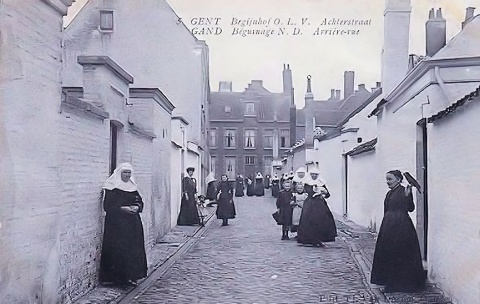

Et c’est ainsi que plusieurs béguinages vont se fonder : d’abord dans les Flandres (Gand, Bruges...),[5] et sur le territoire de la Belgique actuelle (Wallonie), avant d’essaimer dans le nord de la France et le reste de l’Europe.

[1] Il faudra attendre 1633 pour que soit créé le premier séminaire, à l’initiative de saint Vincent de Paul.

[2] Sorte de mauvais vin.

[3] Jean 17, 14-18.

[4] Chanson néo-médiévale du compositeur Robert Marcy (1949).

[5] Classés au patrimoine mondial de l’Unesco.